※2025年4月5日更新:雲台を交換する際、ノブの位置に注意が必要なので「雲台自体をアルカスイス互換の雲台に取り替える」の章に追記しました

先日、SNSのフォロワさんから下記のご質問をいただきました。

三脚を使っての縦構図が撮りにくいのでL字プレート導入を考えている。

手持ちの三脚はマンフロット。カメラはバリアングルモニターのOM-1。

L字プレートを使えるようにするにはどうしたらよいか。

これ、簡単にできそうで、実はかなり厄介な課題です。

今回の記事ではこの課題を解決するためのアプローチを順番に説明しますが、少々長くなりますので「目次」を使って適宜飛ばしながら読んでください。

また、参考になる他の記事のリンクを適宜張っておきますので、他の記事も参考にしながら当記事をご覧ください。

なぜ縦構図は撮りにくいのか

そもそもカメラは横向きで操作するのが基本で、シャッターはじめ、各種ボタンが横向きに利用する前提で配置されています。縦構図で使いにくくて当たり前ですね。

ただし、各社のフラッグシップモデルと呼ばれる最上位機種は(ソニーなどを除いては)縦構図を頻繁に撮ることを想定し、グリップ、シャッター、各種ボタンを縦構図で操作用に追加されていて、”真四角”に近い形をしています。

例えばZ9ではシャッター周りのボタンが横構図用、縦構図用の2箇所に配置

また、縦構図での撮影時は液晶モニターも使いにくいことが多いです。

NikonがZ9、Z8に採用している4軸チルト、あるいは各社が採用しているバリアングルだと柔軟に対応できますが、単なるチルトの場合は縦構図に対応した角度調整ができないので、その点でも操作しにくいです。

三脚利用時に雲台の角度調整が難しいのも縦構図の難点です。

通常、三脚のカメラへの固定はカメラの底面にプレートなどをつけるか、ネジで直付けをするなどして、雲台に固定します。

縦構図にする場合、カメラを横方向に倒して使用することになりますが、雲台の動作可能域に制限が出たり、カメラが片方に極端に寄った配置になるので、重量的にアンバランスになり、下手すると機材が倒れてしまうことがあります。

三脚を使って縦構図を撮りやすくする機材

三脚を使って縦構図が撮りやすい≒雲台の操作性が横構図と同等 である必要があります。

つまり、カメラを縦配置にした状態で雲台上部に取り付ける必要があります。

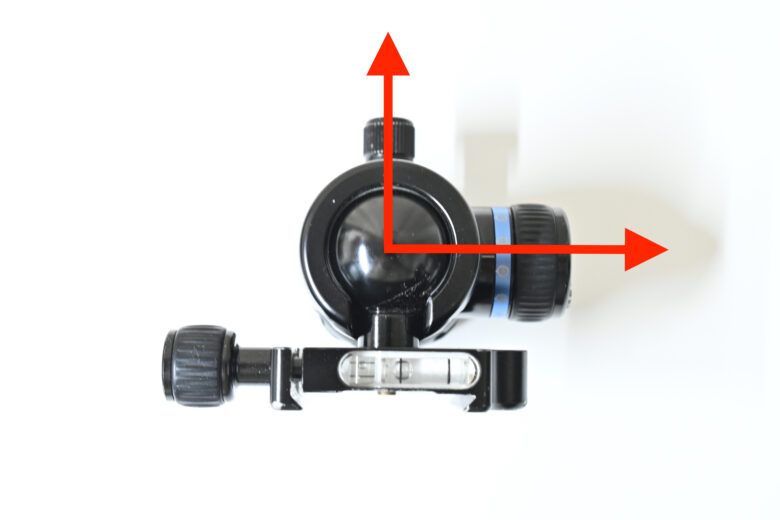

こんな配置にできれば雲台の操作性が損なわれない

以降、カメラを縦配置にできる機材を紹介します。

L字プレート

これは縦構図を撮る上で定番中の定番のアイテムです。『L字ブラケット』『Lブラケット』とも言います。

縦、横の2面(L字型)に雲台を固定できるプレートが配置されており、このプレート部分をつかって雲台に固定します。

その他、L字プレートを利用するメリットはこちらの記事も参考にしてください。

L字プレート利用上の注意点

縦構図用のプレート(実際は中抜きの構造でフレームの構造)はカメラ側面のアクセサリーターミナルのアクセスは確保しつつ、プレートの機能を両立させるものです。

◯注意点1

L字プレートを装着すると、アクセサリーターミナルのカバーの取り外しやケーブル類の取り付けは”やや”やりにくくはなります。

ただし、L字プレートはカメラ毎の専用品が出ていることが多いので、専用品のL字プレートを選択すればターミナルの配置等を考慮した形状になっているので、操作性の悪化はある程度防ぐことができます。

また、縦構図用のプレート自体はアクセサリーターミナルへのアクセスしやすさを確保するため、横スライドでき、どうにもならないときは空間を作れば操作性は確保できます。

◯注意点2

カメラの側面をプレートが覆うので、バリアングルモニターを展開時の操作はしづらくなります。

バリアングルモニターを採用しているカメラ向けの専用品のL字プレートは縦構図用のプレートの一部が開放されており、この空間を使ってバリアングルモニターの展開までは可能になっています。

引用:OM-1用のL字プレート(製品紹介ページより)

ただし、そこからモニターの角度調整・回転等の動作はどうしてもプレートに干渉してしまうので、操作性に制限が出ます。L字プレートを装着時は出てしまう制限になるので、この点は留意してください。

なお、この制限が許容できない方は後述する『I(アイ)字プレート』の導入も検討してみてください。

(ややトリッキーな)L字プレート

OMデジタルソリューションズのOM-1はバリアングルモニターなのですが、この機種向けにややトリッキーなL字プレートがRRSから出ています。

引用:RRS製品紹介ページより

引用:RRS製品紹介ページより

L字の縦型部分を前方にずらして、『モニターの展開時の操作性』と『アクセサリーターミナルの操作性』を確保しています。

引用:RRS製品紹介ページより

モニターは完全に回転させることはできませんが、L字の縦型プレートの隙間を意識せずによく、これはこれで使い勝手がよいかも知れません。参考までに紹介します。

①L字プレートとして使用する場合、縦型のプレート込みのセット(Modular L-Plate Set)を選択して注文するようにしてください。『Base Plate』だと、下面のプレートしか届きません。

②商品の代金に加えて別途送料がかかることがあります。

③日本へ輸入後、関税がかかることがあります。

I字プレート

L字プレートと同じように縦、横の2面に雲台を固定できるプレートが配置されていますが、縦方向に固定するプレート部分が1cm程度と極端に短く、プレート部分が下面のほぼ1面だけしかないので、I(アイ)字プレートと呼ばれています。『I字ブラケット』『Iブラケット』とも言います。

縦構図用のプレートが短いことのメリットは2点あります。

1点目のメリットはバリアングルモニターを展開した際に可動域に制限がでないようになる です。

2点目のメリットはアクセサリーターミナルへのアクセス時、縦構図用のプレートが邪魔にならないので、従来の操作性が損なわれないこと です。

ただし、縦構図用のプレート部分が極端に短いので、固定力がやや不安で、重い機材の固定には向かないと思われます。

また、ほぼカメラ底面の位置でプレートを固定するので、縦構図用に配置する際は機材のバランスに留意する必要があります。

I字プレートは三脚フォトグラファー ハクさんの記事で詳細が紹介されているのでこちらの記事も参考にしてください。

2層式回転リング

ATOLLの製品が代表的で、その他、SmallRig、SWFOTOなどからも類似製品が出ています。

ATOLLのリリース直後はいよいよL字プレートを超える機材が出た!と機材オタクの方々がややザワザワしました。

2層式回転リングの構造は、超望遠レンズに付属の三脚座をカメラ本体に固定するとの同等の構成で、カメラ前面のレンズ外周に回転する2層式のリングを配置し、このリング部分を台座で雲台に固定して、カメラ自体を回転させてしまうものです。

引用:ATOLL製品紹介ページより

やや大掛かりな機材ではあるものの、一見すると大変良さそうなのですが、致命的な弱点があります。

特にマウント径が大きなニコンのZレンズで顕著なのですが下記の点がデメリットです。

- リング部分が邪魔になって、カメラ前面のファンクションボタンが押しにくくなる。

- リング部分が邪魔になって、レンズ取り外し用のボタンが押しにくい。

- リング部分が邪魔になって、グリップが握りにくい。

ATOLLには延長プレート、台座の底上げプレートなどのオプション品が出ているので、こられも買って調整したものの、上述した使いにくさが大きくは改善されませんでした。

2層式回転リングは常時カメラに付けておくにはやや大掛かりなのに対し、L字プレートは常時つけておいてもそれほど気にならないこともあり、私は結局、2層式回転リング系の製品の利用をやめてしまいました。

マウント径が比較的小さなSONYや、グリップの小さなNikon Zfなどでは実用に値するかも知れません。

三脚のアルカスイス互換化

先の章で、さらっと各種機材を紹介しましたが、そもそもこれらの付加的な機能を提供する機材はおおよその場合、アルカスイス互換な機材であることが多いです。

このため、(一部の例外的な方法を除いて)縦構図撮影を容易にする機材利用時は雲台等の機材をアルカスイス互換化していることが前提となります。

そして、そもそもこのブログを書くきっかけとなった「マンフロットの機材」はこれまでアルカスイス互換でなく、独自規格の機材でしたので、例えばL字プレートを利用する場合はこの点も改修する必要があります。

今回の記事を書くにあたって再度調査し直したら、なんと、2024年11月にマンフロットからアルカスイス互換化された機材が発売されていました。

新規に機材を準備するならこちらの機材もよい選択肢ですね。

以降、アルカスイス互換でない機材をアルカスイス互換化するための方法をいくつか紹介します。

雲台にアルカスイス互換クランプを取り付ける

アルカスイス互換のクランプ裏のネジ穴を使って、手持ちの雲台にアルカスイス互換のクランプを取り付ける方法です。

雲台付属のプレートをアルカスイス互換クランプに取り付け、三脚にクランプを固定します。

やや機材が多段にはなりますが、簡単にアルカスイス互換化する方法としては「アリ」かと思われます。

価格が手頃で使い勝手のよいアルカスイス互換のクランプのリンクを参考につけておきます。

クランプをアルカスイス互換のクランプに交換する

手持ちの雲台のクランプ(赤丸部分)を外してアルカスイス互換のクランプに交換する方法です。

製品紹介ページより引用+加筆

やや大掛かりにはなりますが、雲台そのものを交換するよりはコストパフォーマンスはよいです。

特にマンフロットの場合は交換するための手順、機材がいろいろ出ているので、そちらを参考に交換してみるのもよいかと思います。

下記の記事でsmallworks様がマンフロットの雲台をアルカスイス互換化する手順を丁寧に紹介されているので参考にしてみてください。

雲台自体をアルカスイス互換の雲台に取り替える

予算にある程度余裕がある場合はこの方法が一番簡単です。

三脚と雲台が一体型になっている一部の例外を除き、雲台はネジで三脚に取り付けられているだけなので、雲台を回転させると三脚の脚部から外すことができます。

先述したように、マンフロットの場合、2024年11月にアルカスイス互換の雲台が発売されていました。マンフロットユーザーの場合はこちらを利用するのが簡単でよいと思います。

雲台交換上の注意点

注意点1:耐荷重

耐荷重について注意が必要です。

三脚の「脚」とのバランスを考えると、雲台だけ耐荷重を上げても雲台の「脚部」が耐えられなければ意味がありませんので、現在使っている雲台と同等の耐荷重のものがまず推奨されます。

また、雲台の土台の直径(ベース径)にも注意です。

現在使っている雲台と同等の径でないと三脚の上部の運台座(雲台を載せるところ)からはみ出したり があるので、できるだけ径が同等のものがよいです。

注意点2:交換する雲台のノブの位置

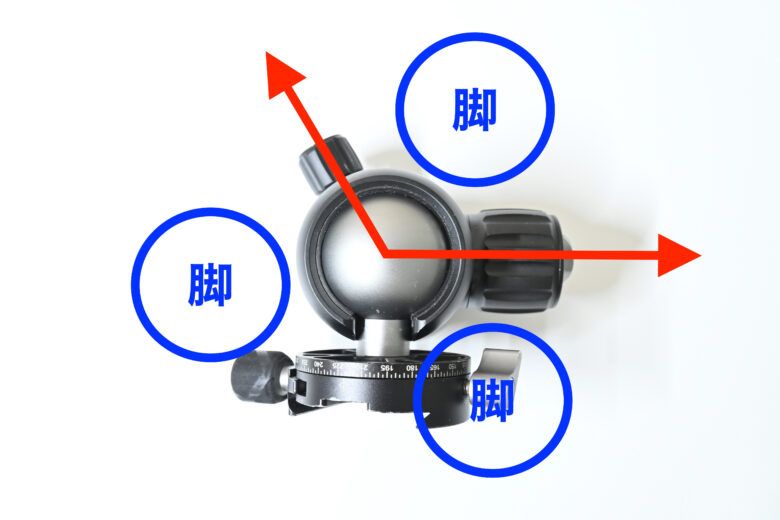

特にトラベル三脚などは脚を上部に折りたたみし、サイズがコンパクトになるようになっています。

三脚を折りたたむ際は三脚の脚の間に雲台を格納するのですが、雲台のノブの位置が邪魔になる場合があります。

三脚の3つの脚の中に雲台を格納するので、ノブの位置がそれぞれ120度ずつズレている必要があるのですが、稀に90度の角度の雲台の場合、ノブ間の隙間が狭く、キレイに脚の中に雲台を格納することができません。

角度が90度ズレの場合うまく脚を格納できない(SIRUIの例)

120度ズレの場合は脚を綺麗に収めることができる(Leofotoの例)

トラベル三脚を上部から見たところ

交換する雲台を選択時はノブの位置にも注意するようにしてください。

雲台交換を簡単に行えるようにする方法

通常はネジで雲台と三脚の脚は固定されていますが、雲台下部にアルカスイス互換のプレートを装着することで雲台の交換を簡単にすることができます。

種類、用途の違う複数の雲台を保有しており、三脚の脚との組み合わせを変えたい場合はおすすめの方法です。

雲台上部にアルカスイス互換のクランプを設置。雲台下部にアルカスイス互換のプレートを装着し、アルカスイス互換方式で雲台を三脚の脚部に固定する方法です。

詳細はこちらをご覧ください。

アルカスイス互換の雲台と三脚をセットで取り替える

予算にだいぶ余裕がある場合はアルカスイス互換の雲台と三脚の脚のセット品での購入がもっとも簡単です。

この場合、耐荷重や雲台と三脚の脚部の組み合わせなどの相性を考える必要がありません。

価格についてもそれぞれをバラバラで買うよりはいくらかお得になっています。

◯リンク(マンフロットのモデル:脚部がアルミ)

◯リンク(マンフロットのモデル:脚部がカーボンファイバー)

まとめ

一つの記事にいろんな情報を詰め込んだので久しぶりの長い記事となりました。

最後まで読んでいただいてありがとうございます。

一見すると難しい内容かも知れませんが、留意すべきポイントが分かってしまえばそこまで難易度は高くないと思います。

何より機材のカスタマイズは自身の機材愛が高まり、撮影のモチベーションも上がります。

頑張ってください!

コメント